|

故郷の生い立ちを「浦庄村史」から勉強しました。 古文書は解読することはできませんが 自分なりに解釈して紹介します。 「浦庄村史」は昭和28年に青年団が編纂を決議し、 資料収集・編集・出版と多くの方々の努力によって 昭和40年11月に発行されています。 |

「浦庄」の地名について

律令時代から奈良時代の土地は、全て「国有」であった。

南北朝時代になり土地制度が乱れ、社寺・豪族が荘園を持つようになる。

1276年(建治2年)に「阿波国浦新荘」

1334年(建武2年)に「阿波国浦荘」との荘園があり

【参考】建武2年は足利尊氏が室町幕府を開いた年

この地にさらに「浦庄」という地名があり、このような荘園名が付けれれたと思われる。

![]()

その後の変遷

戦国時代になると各地に村を守る掘りや塀をめぐらした「小城」や

土を積み上げた「塁」が各地にできた。

当地区にも「轟城」があり「下浦塁」「上浦塁」「国実塁」等があり

現在の大字の地名が伺える。

![]()

豊臣以降の村のあり方

蜂須賀藩政となり家老・郡代の下で「庄屋と5人組」が村を管理していた。

庄屋は現在の大字が単位となって、その中に「5人組」があり、

庄屋は5人が1組となり「組頭庄屋」を置いていた。

このようにして地域の連帯性を持たせていた。

1674年(延宝2年)上浦5人組は

半右衛門・九郎右衛門・所兵衛・乙市・弥五右衛門の名前が残っている。

1680年(延宝8年)の国実の庄屋は庄次右衛門とある。

【参考】 延宝は徳川幕府4代将軍「家綱」の時代

![]()

明治の県・村のあり方

|

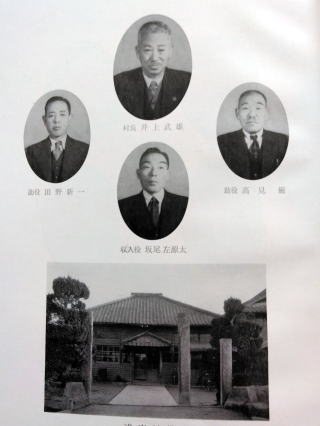

明治になり「廃藩置県」により村の制度も変わっていった。 明治2年 蜂須賀茂韶が徳島藩知事?となり、民政掛を東西南北に配置し「郡」に大里長を 明治4年 阿波・淡路を「徳島県」とし、10月に「名東県」と改称された。 明治5年 区制が制定され、郡を「大区」・村を「小区」とした。大区を10区分した。 明治9年 名東県を廃し、「高知県」と合併・淡路は分離され、 明治12年 区制を廃し郡内の町村を合併し、戸長役場が設置される。 明治13年 高知県徳島出張所(支所)が廃止され、「徳島県」となる。 明治22年 戸長役場が「浦庄村役場」となる。 「石井町」となる。 初代町長に浦庄村長であった「井上武雄氏」が就任した。 |

9代村長・初代町長達 浦庄村役場 |

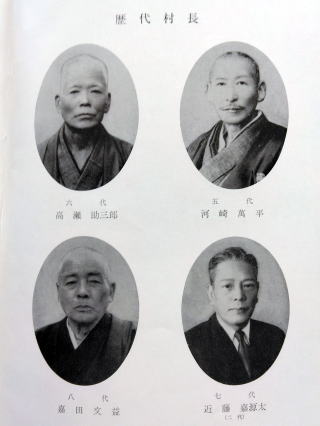

5代~8代村長 |

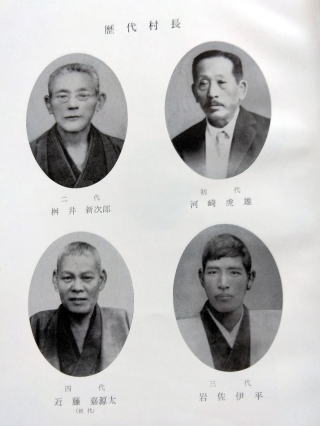

初代~4代村長 |

村史を編纂された諸先輩方々の並々ならぬ努力に敬意をはらい、感謝いたします。